Im November letzten Jahres fand die erste Konferenz von Utopia, der Plattform für strategischen Konsum, statt. Einer der Redner war Prof. Dr. Michael Braungart, dessen Forschungen und Bücher zum Thema Cradle-to-Cradle (also einem Wirtschaften, in dem es keine Probleme mit Abfall gibt, sondern dieser Nahrung für weitere Kreisläufe darstellt), für viel Aufmerksamkeit sorgen und der intensiv mit Firmen an der Umsetzung dieses revolutionären Konzepts arbeitet. In seiner Rede legt Braungart dar, dass es nicht darum gehe, den Schaden, den Menschen mit ihrem heutigen Lebensstil anrichten, ein wenig zu verringern oder gar die Menschheit vom Erdball zu tilgen, damit dieser weiterexistieren könne, sondern um die Umgestaltung unseres Lebens und Wirtschaftens nach besagtem Cradle-to-Cradle-Prinzip, das dafür sorgt, dass mnschliches Wirken in der Welt nicht nur nicht schadet, sondern sogar (vergleichbar mit dem, was Pflanzen und Tiere zum Kreislauf beitragen) nützt und somit wirklich nachhaltig und tragfähig wird. Diese ca. 27 minütige, interessante und teils sehr amüsante Rede (in der er beispielsiwese McDonald’s-Essen als „Giftmüll“ bezeichnet, hehe) kann man sich als Podcast anhören oder auf der Utopia-Seite in Videoform anschauen.

Spätestens seit dem offiziellen Ausbruch der „Finanzkrise“ haben Banken in punkto Seriosität einen ähnlich schlechten Ruf weg wie Gebrauchtwagenhändler und der Werbemarkt – und dies vollkommen zurecht! Nachfolgender Beitrag des ARD-Magazins Plusminus zeigt sehr schön und unterhaltsam, wie, nun, „unverkrampft“ Banken mit ihren eigenen Bilanzen umgehen, wohingegen sie bei der Kreditvergabe gerne auf jede Kleinigkeit der bittstellenden Unternehmen achten. [via]

Gerade am aktuellen Beispiel der Teilverstaatlichung der Commerzbank sieht man auch, wie sehr die Politik ihre schützende Hand über das Finanzwesen hält, ungeachtet aller Fehlentwicklungen, die dort zu verzeichnen sind. Für ca. 18 Mrd. € erhält der Staat 25% der CoBa-Aktien – und bezahlt damit das Vierfache von dem, was der GESAMTE Konzern wert ist. Somit steht der Steuerzahler ein für die Fehlspekulationen des Unternehmens, für die Fehlentscheidungen und auch für die Übernahme der Dresdner Bank, die mit dem frischen Geld nun natürlich fröhlich gewuppt werden kann. Dieser Vorgang bleibt auch in der Netzwelt nicht unbemerkt und unkommentiert.

Der Querschuss-Blog (der übrigens immer sehr erhellende Analysen und Statistiken zur tatsächlichen Lage der Weltwirtschaft präsentiert): „Wir ergreifen eine einmalige Chance“:

Welche Forderungen noch auf Grund einer sich weiter verschärfenden Finanz- und Wirtschaftkrise einzubringen sind und welche Verbindlichkeiten bedient werden können und mit wie viel an Hilfen der Staat einspringen muss, wird die Zukunft der neuen Commerzbank zeigen.

Sicher ist auch für den deutschen Steuerzahler, die Finanzkrise wird Milliarden und noch mehr Milliarden Euro für den Erhalt eines nicht nachhaltig tragbaren spekulativen Systems bedeuten!

Auf Duckhome wird darauf eingegangen, dass die CoBa-Führung meint, dass der Staat ab 2012 wieder aussteigen würde und der Steuerzahler somit bis dahin alles Geld wiedersähe: „Commerzbank-Chef Blessing lügt den Deutschen frech ins Gesicht“:

Blessing spricht von 2012 als Ausstiegsdatum für den Bund. Das ist toll. Da müsste er sein Jahresergebnis ja nur auf 6.600 Milliarden pro Jahr steigern. Also um das 15-fache. Das ist so realistisch wie Baron Münchhausen auf seiner Kanonenkugel. Nein, der feine Herr Blessing wird sich nicht an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, aber er wird andere mit hineinziehen.

Genauso stellt der Tagesspiegel fest: „Allmählich stellt sich die Systemfrage“:

Banker müsste man sein. Dann ginge man einfach einkaufen und wenn man merkt, dass das Geld für den prall gefüllten Warenkorb nicht reicht, lässt man beim Staat anschreiben. Da der Staat nichts außer unserem Geld hat, zahlen wir alle mit 18,2 Milliarden Euro, dass die Commerzbank, die nur noch vier Milliarden Euro wert ist, sich die Dresdner Bank leisten kann.

Sollte ich dasselbe bei meinem nächsten Aldi-Einkauf versuchen, würde ich des Geschäfts verwiesen und, wenn ich Pech habe, der Polizei übergeben. Aber leider haben meine paar fehlenden Kröten keine das System stabilisierende Wirkung. Und deshalb gilt für mich wie für die meisten von uns die Alltagsvernunft, für Commerzbankchef Martin Blessing der Irrsinn des globalisierten Kapitalismus.

Und die bekanntermaßen immer kritischen NachDenkSeiten legen nach: „Die herrschende Politik und die Finanzwirtschaft stecken unter einer Decke – auch deshalb zahlen wir als Steuerzahler für die Zocker (II)“:

Die Politik ist gerade auch jetzt in der Finanzkrise maßgeblich von den Interessen der Finanzwirtschaft bestimmt. Die Medien decken dies, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht auf. Das wird zum Problem, weil unter diesen Umständen die Sanktionen gegen die herrschende Politik auch bei den kommenden wichtigen Wahlen unterbleiben könnten. Die Umfragen, nach denen eine Mehrheit der Bundesbürger die „Leistung“ von Merkel, Steinbrück etc. würdigt, zeigen dies.

Zu diesem traurigen Thema passt auch die Meldung vom Spiegel: „HSH-Nordbank schüttet Dividene aus trotz Milliardenverlusten“:

Die HSH Nordbank will trotz eines erwarteten Milliardenverlusts Ausschüttungen an institutionelle Investoren auszahlen. Grund für diesen Schritt sei die Sorge, die Anleger könnten ihr Geld abziehen. Die Landesbank hatte in Folge der Finanzkrise staatliche Hilfe beansprucht.

Verwandte Beiträge:

(Dies ist meine Übersetzung des Artikels „The Reconquest of Cool“ des streitbaren Adbusters-Gründers und „Ur-Culture-Jammers“ Kalle Lasn, der als Editorial in der März 2008er Ausgabe vom Adbusters Magazine erschien. Der Text passt auch gut zu meiner Serie über die Schädlichkeit der Werbung, insbesondere zum ersten Teil, war doch die Aneignung von Begriffen für Werbezwecke dort ebenfalls Thema.)

Vierzig Jahre nachdem Konzerne den Begriff „cool“ gekidnappt haben, wird es Zeit, wieder ein authentisches „cool“ von der Basis her zu erschaffen.

Vierzig Jahre nachdem Konzerne den Begriff „cool“ gekidnappt haben, wird es Zeit, wieder ein authentisches „cool“ von der Basis her zu erschaffen.

Von seinen Wurzeln in Afrika bis zur Jugendkultur heutiger Tage war cool immer eine Gesinnung des Widerstands gegen Unterjochung, ein Ausdruck von Rebellion und eine Trotzhaltung.

In den 60er Jahren, mitten in einer der größten kulturellen Revolutionen unserer Zeit, entdeckten die Konzerne, dass cool unglaublich gewinnträchtig sein kann. Während junge Menschen spontan auf die Straßen gingen und Festivals und Anti-Kriegs-Demonstrationen organisierten, begannen Konzerne damit, diese Gegenkultur zu plündern und auffällige Symbole und Redewendungen in ihre Werbekampagnen einzubauen.

So begann ein Tanz des authentischen „cool“ mit dem vorgetäuschten, kommerziellen „cool“. Wie Thomas Frank in seinem Buch „The Conquest of Cool“ („Die Eroberung von cool“) 1997 erklärte, wurde cool Schritt für Schritt „zentral für die Art und Weise, wie der Kapitalismus sich selbst verstand und gegenüber der Öffentlichkeit erklärte.“ In einem der erstaunlichsten kulturellen Staatsstreiche aller Zeiten haben Werbeagentur-Gurus herausgefunden, „wie man eine Maschine konstruieren kann, die Entfremdung und Verzweiflung in Konsens verwandelt.“

Vierzig Jahre nach der Übernahme von cool durch die Konzerne, findet wir uns erneut in einer Ära eines außergewöhnlichen kulturellen und politischen Umbruchs wieder. Die globale Erderwärmung jagt uns Angst ein, eine Seuche von Stimmungsverwirrungen untergräbt unsere Zuversicht und der Krieg gegen den Terror verwandelt sich in einen 4. Weltkrieg mit offenem Ende; wir fühlen uns unsicherer als je zuvor.

Plötzlich wachen die Menschen in Scharen aus dem Traumland des Konzern-cool auf. Wir werden uns bewusst, dass wir, seitdem wir als kleine Babys um das Fernsehgerät im Wohnzimmer herum krabbelten, belogen wurden, mit Propaganda überzogen – uns wurde unaufhörlich, Tag für Tag, erzählt, dass wir unser Glück im Konsumieren finden würden. Deshalb haben wir, wie Ratten in einer Skinner-Box, permanent auf den KAUF-Knopf gedrückt – Millionen von uns marschieren im Gleichschritt, alle den gleichen Konsumententraum träumend.

Nun hebt sich der Nebel. Wir verstehen endlich, wohin uns dieses Schein-cool geführt hat: nicht zu Glück und Wohlstand, wie es in den Anzeigen versprochen wurde, sondern zu Zynismus, Umweltzerstörung und einer brutalen Ellenbogengesellschaft.

Dies ist der magische Augenblick, in dem das kapitalistische „cool“ ins Schlingern geraten und ein authentisches „cool“ wieder nach oben gelangen kann. Und nach Jahrzehnten des Herumirrens in der Wildnis, wird uns auf der Linken endlich klar, worum es bei diesem magischen Moment geht. Clive Hamilton – der Autor von „Growth Fetish“ („Wachstumsfetisch“) und „Affluenza“ – bringt es in seinem Artikel „What’s Left? The Death of Social Democracy” („Was ist Links/was bleibt übrig? Der Tod der Sozialdemokratie“) auf den Punkt, wenn er schreibt: „Das bestimmende Problem der modernen industriellen Gesellschaft ist nicht Ungerechtigkeit sondern Entfremdung … die zentrale Aufgabe fortschrittlicher Politik besteht heutzutage nicht darin, Gleichheit zu erzeugen, sondern Befreiung.“

Vergesst es, die Symptome zu behandeln. Vergesst das Heckenlabyrinth der Identitätspolitik. Entflieht den glorreichen Kämpfen um Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit der Vergangenheit. Befreit Euch statt dessen vom kapitalistischen „Mindfuck“ (geht in Richtung Gehirnwäsche; Anm. PM). Fangt an, wieder authentisches „cool“ von der Basis her zu entwickeln. Der Rest wird folgen.

Verwandte Beiträge:

Wenn man sich in den Weiten des Internetzes so umschaut, kann man durchaus eine ziemliche Parteipolitikmüdigkeit bzw. eine große Erzürntheit über das, was die Parteien (aller Couleur) so machen, feststellen. Mit diesem Thema befasste sich letzte Woche auch eine Sondersendung des ARD-Magazins Monitor, die der Frage nachgingen, ob wir inzwischen eine Demokratie ohne Demokraten seien. In einer Umfrage fanden sie heraus, dass beispielsweise 29% der Leute auf Teile ihrer demokratischen Rechte verzichten würden, wenn nur der Wohlstand gesichert sei (bezeichnender Weise gab es die höchste Zustimmung hierzu bei CDU/CSU- und Linke-Anhängern!). Sind wir also alle zu bequem in dieser Servicedemokratie geworden und hoffen, dass „der Staat“ es für uns richten werde?

Ein Auto muss man tanken, klar, sonst fährt es nicht. Eine Blume gießen. Aber Demokratie, die läuft immer, wächst und macht sich von selbst? Demokratie braucht Bürger mit eigenen Ideen und persönlichem Einsatz. Volkspartei, so hieß das mal. Die großen Bundestagsparteien haben heute so wenig Mitglieder wie nie.

Dabei engagieren sich Millionen Demokraten ohne großes Aufsehen darum zu machen: Jeder Dritte gestaltet mit – ob in der Suppenküche oder bei der Schulpflegschaft – sogar mehr junge als ältere Menschen sind dabei. Und nicht nur in den USA organisieren sich Millionen, um über das Internet direkt Einfluss auf die Politik zu nehmen. Die Politprofis bedienen sich moderner Marketingmethoden, um sich und ihre Botschaften zur Wahl zu stellen. Gleichzeitig werden demokratische Werte und bürgerschaftliches Engagement verwässert, wenn Politik bei Menschenrechtsverletzungen wegschaut, um den wirtschaftlichen Gewinn nicht zu gefährden.

MONITOR-Spezial widmete sich zu Beginn des Wahljahres 2009 ausschließlich der Demokratie und den Demokraten.

(auf das Bild klicken, um den Film in einem neuen Fenster zu starten)

(auf das Bild klicken, um den Film in einem neuen Fenster zu starten)

Dazu passt dieser Artikel aus der ZEIT auch noch wie die Faust aufs Auge – „Generation Krise – Jugend in Deutschland“:

Die deutsche Jugend ist politischer als ihr Ruf: Rechte wie linke Gruppen erleben Zuspruch. Selbst eine Rebellion ist nicht ausgeschlossen.

Verwandte Beiträge:

Nachdem ich mich im ersten Teil meiner kleinen, sachlich-polemischen Aufklärungsserie über die Schädlichkeit von Werbung mit den Auswirkungen auf die Sprache befasst habe, geht es diesmal schon eher ans Eingemachte. Mein heutiges Thema ist nämlich die immer weiter zunehmende Verschmelzung von Werbung mit redaktionellen, „journalistischen“ Inhalten in den Medien, die – so hoffen die Verantwortlichen – vom Leser bzw. Zuschauer gar nicht weiter als unheilige Interessensvermengung erkannt wird.

Betrachten wir zur Veranschaulichung der Problematik doch mal eine x-beliebige deutsche Fernsehzeitschrift – richtig, eines jener bunten Heftchen, von denen gefühlt ca. 20 konkurrierende (?) Magazine ausliegen, jeweils erkennbar an einer mit Photoshop bis zur Unkenntlichkeit retuschierten halbnackten Frau auf dem Titelbild, in der Regel ein sog. „Star“ oder „Promi“. Meiner Erfahrung nach ist mindestens ein Drittel, wenn nicht gar die Hälfte so eines Hefts mit offen als solcher zu erkennenden Werbung zugepflastert. Aber wie sieht es auf den verbleibenden „redaktionellen“ Seiten aus? Im vorderen Teil wird über diverse Stars und ihre neuen Filme, CDs, Bücher etc. berichtet, was in der Regel eigentlich auch nur ein Anpreisen von diesen Projekten darstellt – kritische Töne sind hier meist fehl am Platz. Dazu gibt es dann „Nachrichten“ aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Autos, Reisen – auch alles reine Konsumaufforderungen, und man darf davon ausgehen, dass für so manchen Bericht, der hier erscheint, der eine oder andere Euro aus den Taschen der Unternehmen geflossen ist. Den Vogel ab schießen aber manche Zeitschriften, die auch noch auf mindestens einer Doppelseite die Leser über die beliebtesten Werbespots/Anzeigen abstimmen lassen und Making ofs von neuen TV-Clips mit „Stars“ bringen – auch wieder ganz im Stile von echten Nachrichten oder Ereignissen, über die man neutral zu berichten vorgibt. Somit durchzieht eine bunte, grelle, unreflektierte und dumme Konsum- und Kommerzaura das komplette Heft, die einem nach einer Weile das Hirn verkleistert.

Betrachten wir zur Veranschaulichung der Problematik doch mal eine x-beliebige deutsche Fernsehzeitschrift – richtig, eines jener bunten Heftchen, von denen gefühlt ca. 20 konkurrierende (?) Magazine ausliegen, jeweils erkennbar an einer mit Photoshop bis zur Unkenntlichkeit retuschierten halbnackten Frau auf dem Titelbild, in der Regel ein sog. „Star“ oder „Promi“. Meiner Erfahrung nach ist mindestens ein Drittel, wenn nicht gar die Hälfte so eines Hefts mit offen als solcher zu erkennenden Werbung zugepflastert. Aber wie sieht es auf den verbleibenden „redaktionellen“ Seiten aus? Im vorderen Teil wird über diverse Stars und ihre neuen Filme, CDs, Bücher etc. berichtet, was in der Regel eigentlich auch nur ein Anpreisen von diesen Projekten darstellt – kritische Töne sind hier meist fehl am Platz. Dazu gibt es dann „Nachrichten“ aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Autos, Reisen – auch alles reine Konsumaufforderungen, und man darf davon ausgehen, dass für so manchen Bericht, der hier erscheint, der eine oder andere Euro aus den Taschen der Unternehmen geflossen ist. Den Vogel ab schießen aber manche Zeitschriften, die auch noch auf mindestens einer Doppelseite die Leser über die beliebtesten Werbespots/Anzeigen abstimmen lassen und Making ofs von neuen TV-Clips mit „Stars“ bringen – auch wieder ganz im Stile von echten Nachrichten oder Ereignissen, über die man neutral zu berichten vorgibt. Somit durchzieht eine bunte, grelle, unreflektierte und dumme Konsum- und Kommerzaura das komplette Heft, die einem nach einer Weile das Hirn verkleistert.

Von kostenlosen Werbeblättchen & sog. „Stadtteilzeitungen“ erwartet man sowieso nichts anderes – es ist ja bekannt, dass man für das Buchen einer größeren Anzeige gleichzeitig noch einen von der Redaktion geschriebenen, nicht als Reklame kenntlich gemachten, also den Anschein eines unabhängig recherchierten journalistischen Textes erwecken sollenden Artikels über die eigene Firma erhält. Diese Heftchen versuchen, irgendwie noch wie eine „richtige“ Zeitung auszusehen, sind oft im Format etc. den normalen Tageszeitungen ähnlich, und sollen den Leser so dazu animieren, sich die ganzen gekauften Artikel durchzulesen. Im Lumières dans la nuit-Blog wird solch ein Vorgehen am Beispiel der „Linden-Limmer Zeitung“ schön süffisant aufs Korn genommen:

Der Niedergang der traditionellen Printmedien ist der Aufstieg der offenen und verdeckten Reklame in diesen Medien. Ich kenne in meinem Umfeld keinen einzigen Zeitungsleser mehr. Jeder wache Mensch hat inzwischen mitbekommen, dass der so genannte »redaktionelle« Teil einer typischen Zeitung fast ausschließlich aus wörtlich übernommenen Agenturmeldungen besteht, und dass dieser direkt aus dem NITF-Feed abgeschriebene Content mit so viel Reklame aller Art daher kommt, dass die Werbung über fünfzig Prozent des gesamten Umfanges der Zeitung ausmacht. Was in den Zeitungen als scheinbares journalistisches Produkt verbleibt, entpuppt sich durch bloßes Hinschauen zu einem großen Teil als abgeschriebenes PR-Geschwafel derjenigen Werbekunden, die mit ihren geschalteten Anzeigen viel Geld in diesen sinnlosen Betrieb simulierten Journalis-Muses pumpen.

(…) die, wie der Name schon sagt, in den hannöverschen Stadtteilen Linden und Limmer in die wehrlosen Briefkästen gestopft wird, um Reklame aller Art zu transportieren. Dieses Produkt des Zehn Verlages kommt gar nicht zeitungstypisch auf schwerem, glänzendem Papier daher und verrät schon in dieser Dareichungsform seinen vorwiegend auf dem Blendglanz der Reklame beruhenden Charakter. Leider reicht das bloße Wort »Zeitung« in seinem historisch gewachsenen Ansehen für viele Menschen immer noch hin, so dass sie dieses Elaborat nicht zusammen mit dem anderen Postwurfmüll dem Altpapier überantworten und sogar darin zu lesen beginnen, als enthielte es irgend etwas Substanzielles.

Dummerweise ist dieses Prinzip, also eine den Anzeigenkunden genehme Berichterstattung, mehr oder weniger ausgeprägt bei allen reklamefinanzierten Medien Gang und Gäbe. So wurde neulich in dem Frontal 21-Special über die Pharmalobby auch aufgedeckt, wie die Hochglanzzeitschriften Vanity Fair, Glamour, Vogue oder auch Ausgaben des Bauer-Verlags wie Tina, Neue Post, TV Movie oder Fernsehwoche einer fiktiven (von den Autoren des Beitrags erfundenen) Pharmafirma einen von der jeweiligen Reaktion verfassten und natürlich positiven Beitrag zum neuen Antidepressivum xy in Aussicht stellten (und das, obwohl man in der EU für rezeptpflichtige Medikamente nicht werben darf). Vogue schlägt der Scheinfirma beispielsweise vor:

Durch O-Töne von Experten (Mediziner, Forscher) und zusätzliche Tipps wird die Leserin optimal mit der Thematik vertraut. Die Seiten werden im Vogue-typischen Redaktionsstil getextet und sind damit perfekt auf die Vogue-Leserschaft zugeschnitten.

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber mir wird bei sowas schon ziemlich schlecht – bedeutet das doch nichts anderes, als dass sich durch die kommerziellen Interessen Informationen, PR und Werbung soweit vermischen, dass man keinem Bericht, der in solchen Magazinen erscheint, mehr glauben kann/sollte, denn man weiß ja nie, wer sich diese im Heft dargelegte Meinung wie viel hat kosten lassen. In dem Frontal 21-Beitrag wird so ein Vorgehen auch ganz klar als „Verbrauchertäuschung“ bezeichnet, weil suggeriert würde, der Leser bekäme ein recherchiertes Produkt, obwohl es in Wahrheit doch nur Werbung sei.

Genauso unverfroren geht es auch bei der BILD-„Zeitung“ zu, die für ihr Klientel bzw. die ihr nahestehenden Konzerne und Interessengruppen ja gerne mal Stimmung macht, ohne den Leser darüber aufzuklären, worum es wirklich geht. Besonders beliebt ist die völlig unkritisch betriebene Zusammenarbeit mit dem Discount-Ekel Lidl – schon seit jeher arbeiten Lidl und BILD Hand in Hand zusammen und die „Zeitung“ befleißigt sich eines sehr Lidl-freundlichen Redaktionsstils (über die Überwachungsskandale bei Lidl wurde z.B. nur ganz klein in einer Ecke berichtet, während dies in den meisten anderen Medien deutlich intensiver geschildert wurde). Darüber gab es auf N3 mal einen hervorragenden Beitrag, den ich gar nicht oft genug empfehlen kann:

So könnte man den Bogen immer weiter spannen – auch im Fernsehen, gerade bei den privaten Sendern, sind Kommerz und „Inhalt“ so weit zusammengewachsen, dass man kaum noch weiß, ob eine SKL-Show nun reine Werbung ist oder vielleicht doch auch noch eine redaktionelle Bearbeitung erfuhr. Formate wie Deutschland sucht den Superstar dienen nur dazu, Plattenverkäufe zu generieren und für ein paar Monate hochgejubelte Sternchen nach oben zu spülen, damit man die Werbepausen zwischen den Shows möglichst teuer verkaufen kann. Die Cannes-Rolle, die regelmäßig in die Kinos gewuchtet wird und „die besten Werbespots der Welt“ (ein Widerspruch in sich) enthält, wird tatsächlich wie ein normaler Kinofilm gezeigt, obwohl es in den preisgekrönten Reklamefilmchen ausschließlich ums Formen eines Unternehmensimages und das Verkaufen von Produkten geht (immerhin wird hier mit offenem Visier gearbeitet, also nicht behauptet, dass es sich um journalistisch recherchierte Inhalte handele). Und so weiter, und so fort, die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen.

Deshalb abschließend nur noch ein Verweis auf einen weiteren Beitrag im Lumières dans la nuit-Blog mit dem bezeichnenden Titel „Gülle“, in dem es um eine von Reklameeinblendungen verhunzte Online-Zeitung geht. Und den Artikel „Darf’s eine Seite mehr sein? Gegen den Werbemarkt ist der Gebrauchtwagenhandel grundsolide” des Wirtschaftsmagazins brand eins will ich Euch ebenfalls noch wärmstens ans Herz legen, taucht er doch tief in den ganzen Anzeigensumpf ein:

Oft bestehe dieser Mehrwert im Vermischen von werblichem und redaktionellem Inhalt – eigentlich unvereinbar mit unabhängigem Journalismus. Sogenannte Advertorials ahmen gestalterisch die Anmutung des journalistischen Angebots nach, sind aber in Wirklichkeit bezahlte Werbung, die sich mittlerweile selbst in seriösen Tageszeitungen findet. Meistens steht etwas verschämt „Sonderthema“ oder „Verlagsbeilage“ darüber, manchmal auch „Extra“. Aber was sagt das dem Leser schon? Es könnte bedeuten, dass sich die Redaktion extra viel Mühe gibt. In Wahrheit hat sich der Verlag extra etwas einfallen lassen, um verkappte Werbung zu drucken. Dabei sieht das Presserecht ausdrücklich vor, dass Werbung und Redaktion nicht verquickt werden dürfen und Anzeigen als solche gekennzeichnet werden müssen.

Wer meint, so etwas gebe es in SERIÖSEN Medien doch wohl nicht, darf sich gerne mal diese offen auf der FAZ-Website nachlesbaren Richtlinien für deren Advertorials anschauen.

Advertorials ermöglichen Werbekunden die Präsentation ihrer Inhalte im Look&Feel von FAZ.NET. So können unseren Nutzern auch umfangreichere Produktfunktionen in der vertrauten Welt von FAZ.NET erläutert werden.

Man beachte die schönfärberische Umschreibung dieser Schleichwerbung… Reklame & Kommerz haben es also geschafft, die gesamten Medien endgültig zu Desinformationsschleudern zu machen.

Weitere Informationen:

- „INSM und Marienhof – eine kritische Bewertung (pdf)“ (Kurzanalyse von Lobby Control über diese unglaublich dreiste Schleichwerbung im TV)

- „Irrweg Advertorial: Wo bleiben Nutzen und Klarheit?“ (One Man Think Tank Gedanken)

- „Werbung und Journalismus: Die Geschichte einer zerrütteten Ehe“ (Noah Bubenhofer)

>> Teil 1: Die Versaubeutelung der Sprache

>> Teil 2b: Medienmanipulation durch Werbeentzug

>> Teil 3: Ressourcenverschwendung

>> Teil 4: Die Verschandelung des öffentlichen Raums und die Durchkommerzialisierung des Alltags

Verwandte Beiträge:

Heute möchte ich Euch einen kleinen Film ans Herz legen, der schon seit längerem durchs Netz geistert, den ich aber bisher noch nie in meinen Blogs veröffentlicht habe. Dabei ist „Grocery Store Wars“ eine sehr gelungene Parodie auf Star Wars, die sich aber primär mit dem täglichen Kampf von Bio-(„organic“)Gemüse und -Obst gegen die Übermacht von Industriefraß in den Regalen der Supermärkte befasst. Gedreht wurde er von den Free Range Studios, die jüngst mit dem großartigen „The Story of Stuff“ für Aufsehen sorgten. Diese Grafikfirma aus Washington setzt sich mit ihren Projekten lobenswerter Weise vor allem für „progressive non-profits, politcal campaigns and socially responsible businesses“ ein.

Verwandte Beiträge:

Seit September 2008 wird der neue Bürger- und Verbraucherpreis „Die Grüne Tomate – ausgezeichnet unreif“ an Politiker, Institutionen und Konzerne vergeben, die sich beim Thema Greenwashing und rückschrittliche Klimapolitik besonders hervortun. Einen der ersten Preisträger, Vattenfall, hatte ich hier auch schon vorgestellt. Nun ist die Wahl zur Grünen Tomate für den Monat Dezember abgeschlossen, und über den Gewinn darf sich diesmal unsere Bundeskanzlerin freuen. Hier die offizielle Pressemitteilung dazu:

Seit September 2008 wird der neue Bürger- und Verbraucherpreis „Die Grüne Tomate – ausgezeichnet unreif“ an Politiker, Institutionen und Konzerne vergeben, die sich beim Thema Greenwashing und rückschrittliche Klimapolitik besonders hervortun. Einen der ersten Preisträger, Vattenfall, hatte ich hier auch schon vorgestellt. Nun ist die Wahl zur Grünen Tomate für den Monat Dezember abgeschlossen, und über den Gewinn darf sich diesmal unsere Bundeskanzlerin freuen. Hier die offizielle Pressemitteilung dazu:

Umfaller beim Klima-Gipfel kommt nicht gut an

Fast 50 Prozent der Teilnehmer an der Wahl zur „GRÜNEN TOMATE“ waren bei der Dezember-Abstimmung der Meinung, dass die kurze Zeit als „Klimakanzlerin geadelte“ Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Vorreiterrolle zur Schaffung von Ausnahmeregelungen im „Klima-Paket“ auf dem EU-Gipfel in Brüssel am 11./12. Dezember 2008 die GRÜNE TOMATE verdient.

Der Bürger- und Verbraucher-Preis „DIE GRÜNE TOMATE – ausgezeichnet unreif“ wird seit September 2008 von Bürgern und Verbrauchern innerhalb der Community von utopia.de regelmäßig initiiert. Die Idee für diesen Preis entstand, als Mitglieder der Internet-Plattform utopia.de im dortigen Forum darüber diskutierten, wie man auf die vielfältigen Versuche der Vermarkter reagieren sollte, Produkte und Haltungen ökologisch korrekter darzustellen, als sie tatsächlich sind. Nominierungen und die Abstimmung erfolgen öffentlich durch die angemeldeten Mitglieder der Community. Der Preis soll mehr öffentliches Bewusstsein für Greenwashing – Grünfärberei – schaffen.

Nominiert wurde die Bundeskanzlerin aufgrund ihres überraschenden und für viele Bürger unverständlichen Verhaltens beim EU-Gipfel in Brüssel am 11./12. Dezember 2008.

Im Anschreiben an Bundeskanzlerin Merkel heißt es daher: „Wer sich in der Öffentlichkeit als Klimaschützerin profiliert, um dann in der Realität Ausnahmeregelungen zu initiieren, die einem wirkungsvollen ‚Klimaschutz-Paket‘ diametral zuwider laufen, betreibt ‚Grünfärberei‘.Der damit einhergehende drohende Verlust der Glaubwürdigkeit sowie der Vorreiterrolle der Europäischen Union in Sachen Klimaschutz lässt dieses Verhalten darüber hinaus als noch bedenklicher erscheinen.“

Der Preis soll mehr öffentliches Bewusstsein für Grünfärberei schaffen und keineswegs nur anprangern, sondern – ausgestattet mit einer „Pflegeanleitung“ – den Ausgezeichneten auf die Sprünge helfen, am Ende doch für positive Veränderungen im Sinne einer nachhaltigen Gesellschaft zu wirken.

Die ‚Pflegeanleitung‘ für „DIE GRÜNE TOMATE:

1. Waschen Sie Ihre Grüne Tomate nicht rein, sondern gießen Sie sie mit Ehrlichkeit.

2. Düngen Sie Ihre Grüne Tomate nicht mit Pseudoökologie, sondern mit Nachhaltigkeit.

3. Umgeben Sie Ihre Grüne Tomate nicht mit faulem Zauber, sondern mit reiner Natur.

4. Lassen Sie Ihre Grüne Tomate nicht durch leere Worte, sondern aufgrund voller Überzeugung reifen.

5. Reichen Sie Ihrer Grünen Tomate nicht nur den Grünen Daumen – geben Sie ihr ein grünes Herzstück!

6. Wachsen Sie selbst – ehe Sie es von Ihrer Grünen Tomate verlangen!

7. Werden Sie wahrhaftig grün – und sorgen Sie dafür, dass Ihre Grüne Tomate nicht vor Scham, sondern aufgrund Ihrer Reife erröten kann. Viel Erfolg!Das vollständige Endergebnis ist nachzu-lesen unter:

http://www.utopia.de/forum/showthread.php?t=3867DIE GRÜNE TOMATE ist ein Bürgerpreis und wird von der utopia.de Community regelmäßig an Unternehmen, Produkte, Manager, Politiker, Lobbyisten, Agenturen, Pressestellen oder Institutionen vergeben, die durch „Greenwashing“, also Grünfärberei, glänzen.

Verwandte Beiträge:

Es gab einmal eine Zeit, da war das Thema „Genmanipulation“ in aller Munde und Gegenstand auch der öffentlichen Mainstream-Diskussion. Doch irgendwie haben es die großen Konzerne geschafft, dass Genfood im Schatten der „Finanzkrise“ nun tatsächlich und im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde gelangt ist, jedoch ohne den medialen Aufschrei früherer Tage. Damit diese gefährliche Entwicklung nicht komplett in den Hintergrund tritt, hilft es nur, das Thema immer wieder auf die Tagesordnung und ins Bewusstsein zu hieven. Glücklicherweise bietet das Internet eine ideale Plattform zum Verbreiten von Information auch gegen den Mainstreamblabla. In den vergangenen Wochen und Monaten fand ich so doch eine Reihe von interessanten und auch erschreckenden Beiträgen über die Konzerne, die ihren Profit über die Gesundheit jetziger und zukünftiger Generationen setzen und den Erdball mit genmanipulierten Produkten überziehen, allen voran Bayer, Monsanto und Nestlé (letztere setzen sich ja auch offen für die Förderung des Genfoods in der EU ein).

Es gab einmal eine Zeit, da war das Thema „Genmanipulation“ in aller Munde und Gegenstand auch der öffentlichen Mainstream-Diskussion. Doch irgendwie haben es die großen Konzerne geschafft, dass Genfood im Schatten der „Finanzkrise“ nun tatsächlich und im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde gelangt ist, jedoch ohne den medialen Aufschrei früherer Tage. Damit diese gefährliche Entwicklung nicht komplett in den Hintergrund tritt, hilft es nur, das Thema immer wieder auf die Tagesordnung und ins Bewusstsein zu hieven. Glücklicherweise bietet das Internet eine ideale Plattform zum Verbreiten von Information auch gegen den Mainstreamblabla. In den vergangenen Wochen und Monaten fand ich so doch eine Reihe von interessanten und auch erschreckenden Beiträgen über die Konzerne, die ihren Profit über die Gesundheit jetziger und zukünftiger Generationen setzen und den Erdball mit genmanipulierten Produkten überziehen, allen voran Bayer, Monsanto und Nestlé (letztere setzen sich ja auch offen für die Förderung des Genfoods in der EU ein).

Über den Blog Für eine bessere Welt wurde ich auf eine neue Studie von foodwatch aufmerksam, die untersucht haben, ob die genveränderte Reissorte „Golden Rice“ wirklich Vorteile bringt, in diesem Falle die versprochene zusätzliche Anreicherung des Reis mit Vitamin A. Sie kommen zu dem ernüchternden Schluss:

Insgesamt stellt sich das ‘Golden Rice’-Projekt als eine Kampagne zur Durchsetzung gentechnisch veränderter Nahrungsmittel dar, der öffentlichkeitswirksam ein humanitäres Kleid übergestreift wurde: Ein Projekt, mit dem gleichermaßen die Standards für die Risikoprüfung von gentechnisch verändertem Saatgut abgesenkt und die Kritiker der Gentechnik-Nahrung moralisch unter Druck gesetzt werden sollen sowie die Ablehnung der Verbraucher durchbrochen werden soll. Vor allem für die Politik sollten die Vorgänge um den ‘goldenen Reis’ eine Mahnung sein. Denn sie greift nur zu gerne die Heilsversprechen der Gentechnikindustrie auf, um sich vor den geeigneten, aber unbequemen Maßnahmen – wie etwa den Welthunger durch ein faires Welthandelsystem für Agrarprodukte zu bekämpfen – zu drücken.

Und wirklich, die von den Befürwortern der genveränderten Lebensmittel so oft beschworene Verbesserung der Lebensumstände der Menschen erweist sich leider als reines leeres Versprechen – aus dem sich allerdings hervorragend Profit schlagen lässt. Die längerfristigen Folgen auf die Gesundheit von Natur & Mensch sind jedoch noch gar nicht richtig erforscht und bekannt; hier scheint ähnlich naiv-dreist und kurzsichtig vorgegangen zu werden wie einst bei der Atomkraft, welche in den 50ern auch mal als saubere Energiegewinnung galt. Alarmierende Studien über gesundheitliche Schäden auf Grund von Genmanipulationen gibt es zuhauf, aber die passen natürlich nicht ins saubere Bild der Genlobby. Duckhome berichtet, wie Monsanto und Bayer mit der Risikotechnologie Genmanipulation zum Schaden vieler Leute auch in den ärmeren Ländern vorgehen. Das Perfide an beispielsweise genmanipuliertem Getreide ist, dass diese Firmen nach der Änderung auch nur eines Gens der ursprünglichen Pflanzen diese zum patent anmelden und somit fortan Lizenzen dafür verlangen können. In Verbindung mit der sog. „Terminierung“ der Gene, die verhindert, dass Bauern wie seit vielen Generationen üblich einen Teil der Ernte für die nächste Aussaat zurücklegen, sondern sich wieder für teures Geld neues „Wundersaatgut“ kaufen müssen, erzeugt dies einen immensen Druck. Auf Duckhome finden sich viele weitere Artikel über die mehr als fragwürdigen Methoden der Gen-Weltkonzerne, die man sich gar nicht alle durchlesen kann, ohne dass einem schlecht würde…

Wem das noch nicht genügt, der sollte sich vielleicht mal die 44minütige französische Arte-Dokumentation „Genmanipulation, Folgen und Gefahren“ anschauen:

Also, was kann man tun? Sicher ist es sinnvoll, nichts von bekanntermaßen Genfood propagierenden und produzierenden Unternehmen wie Nestlé zu kaufen (>> Auflistung einiger Marken, die inzwischen zu Nestlé gehören) und sich vor allem mit Bionahrungsmitteln zu ernähren (sofern es der eigene Geldbeutel hergibt). Aber man kann auch aktiv Aktionen und Kampagnen unterstützen, die diesen Wahnsinn stoppen wollen.

Bantam Mais will herausfinden, wo zur Zeit in Deutschland überall schon genmanipulierter Mais angepflanzt wird. Dazu soll jeder in seinem garten oder auf dem Balkon Bantam Mais anpflanzen, woraufhin er das Recht hat, zu erfahren, wer in seiner Nachbarschaft Gentechnikmais anbaut. Außerdem soll in einer Online-Unterschriftenaktion das Verbot des Monsanto-Genmais Mon810 bewirkt werden.

Bantam Mais will herausfinden, wo zur Zeit in Deutschland überall schon genmanipulierter Mais angepflanzt wird. Dazu soll jeder in seinem garten oder auf dem Balkon Bantam Mais anpflanzen, woraufhin er das Recht hat, zu erfahren, wer in seiner Nachbarschaft Gentechnikmais anbaut. Außerdem soll in einer Online-Unterschriftenaktion das Verbot des Monsanto-Genmais Mon810 bewirkt werden.

Natürlich setzt sich auch die Plattform für Online-Demokratie Campact! für ein Verbot von Gennahrungsmitteln aus und fördert eine Vielzahl von Aktionen, seien es Unterschriftensammlungen oder großflächige Plakate.

Greenpeace darf in dieser Aufzählung nicht fehlen – die Umweltschützer haben absendefertige Protest-E-Mails im Angebot, mit denen man den Politikern Druck machen kann (aber ob diese auf den Bürger statt auf die Wirtschaftslobbys hören, darf leider bezweifelt werden, jedenfalls beim derzeitgen politischen Personal, sie informieren aber auch sonst ausführlich zu dieser Thematik und bieten Nachrichten und Hintergrundberichte. Der Firma Müller Milch / Weihenstephan widmen sie sogar eine eigene Seite…

Verwandte Beiträge:

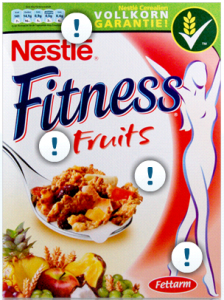

Meinen heutigen Surftipp hätte ich auch unter das Motto „Werbung gegen Realität“ stellen können, denn das neue Projekt des Foodwatch-Teams hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vollmundigen Werbeversprechen der Konzerne auf den Verpackungen ihrer Produkte einmal genau zu durchleuchten und zu hinterfragen. Abgespeist heißt die Website, auf der eine ganze Reihe von bekannten Produkten namhafter Hersteller seziert werden – ein Klick auf einen „Hotspot“ auf der Packung offenbart die Realität hinter dem Reklameaufdruck. Gerne wird ja mit „gesund“-Versprechen gearbeitet, die sich bei näherem Hinsehen als pure Augenwischerei entpuppen. Mit bei den hier untersuchten Täuschern sind (natürlich) Nestlé, sowie Danone, Schwartau oder Unilever. Über viele der Etikettenbehauptungen macht man sich als Kunde vermutlich gar keine Gedanken (mehr), man nimmt sie einfach so hin. Dabei sollte eigentlich jedem klar sein, dass beispielsweise zuckriges Industriemüsli wie Nestlé Fitness Fruits nicht wirklich gesund sein kann, aller „Vollkorn-Garantie“ (dieses Müsli enthält nur ca. 30% Vollkorn) zum Trotz.

(Edit: Die WDR-Sendung markt berichtete in Februar 2009 unter dem Titel „Geduldige Etiketten“ übrigens auch über den Etikettenschwindel.)

Verwandte Beiträge:

In meiner neuen (unregelmäßigen), subjektiv gefärbten, differenziert-polemischen Artikel-Serie möchte ich die verschiedenen schädlichen Facetten von Reklame streiflichtartig beleuchten, um zu verdeutlichen, dass der Kampf gegen die Überflutung mit Marken und Werbung nicht nur eine Sache der persönlichen Antipathie ist, sondern ein Gebot der Stunde. Auch will ich den forschen Behauptungen entgegentreten, Werbung wäre informativ oder gar ein wichtiger Teil unserer Kultur – vor allem von denjenigen, die in dieser Industrie tätig sind (und die sich gerne als Kulturschaffende sehen würden), wird natürlich versucht, dem Reklamegetue irgendeinen höheren Anspruch zu verleihen, und manche Medien mischen munter mit – was kein Wunder ist, prostituieren finanzieren sich doch die meisten Erzeugnisse auf dem Markt durch Anzeigen.

Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus, als sich das die Herren & Damen in den Werbeagenturen so vorstellen. Reklame wird doch von der Mehrzahl der Menschen als sehr störend, als Belästigung empfunden. Dies erkennt man z.B. daran, dass neue Festplattenrecorder gleich mit einer Funktion zum automatischen Wegschneiden von Werbeblöcken versehen sind. Dass Fernsehreklamespots lauter sind als der eigentliche Film, weil die Werbetreibenden wissen, dass die meisten Zuschauer auf Toilette oder in die Küche gehen, wenn der Konsumterror beginnt. Und von meinen Streifzügen mit Flugzettelverteilen weiß ich, dass viele Bürger sich den Einwurf von Reklamegedöns mit mehr oder minder deutlichen Aufklebern an ihren Briefkästen verbitten (nicht alle so direkt wie ein Anwohner in Hamburg: „Keine Scheiß Reklame!”). Natürlich kann Werbung auch nützlich sein, vor allem im kleineren Rahmen, doch auf die großen Image- & Markenkampagnen in Funk & Fernsehen trifft dies sicherlich nicht zu.

Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus, als sich das die Herren & Damen in den Werbeagenturen so vorstellen. Reklame wird doch von der Mehrzahl der Menschen als sehr störend, als Belästigung empfunden. Dies erkennt man z.B. daran, dass neue Festplattenrecorder gleich mit einer Funktion zum automatischen Wegschneiden von Werbeblöcken versehen sind. Dass Fernsehreklamespots lauter sind als der eigentliche Film, weil die Werbetreibenden wissen, dass die meisten Zuschauer auf Toilette oder in die Küche gehen, wenn der Konsumterror beginnt. Und von meinen Streifzügen mit Flugzettelverteilen weiß ich, dass viele Bürger sich den Einwurf von Reklamegedöns mit mehr oder minder deutlichen Aufklebern an ihren Briefkästen verbitten (nicht alle so direkt wie ein Anwohner in Hamburg: „Keine Scheiß Reklame!”). Natürlich kann Werbung auch nützlich sein, vor allem im kleineren Rahmen, doch auf die großen Image- & Markenkampagnen in Funk & Fernsehen trifft dies sicherlich nicht zu.

Im ersten Teil meiner kleinen „Aufklärungsserie“ soll es um das gehen, was die Werbeindustrie der Sprache, dem Sprachempfinden der Menschen antut. Tatsächlich begann meine eigene kritische Auseinandersetzung mit Reklame und meine schrittweise Loslösung aus der Umklammerung der Werbebotschaften (Anfang/Mitte der 90er) genau mit diesem Phänomen: es machte mich wahnsinnig, die unglaublich dummen, plumpen und nervigen Sprüche zu hören, dieses mit englischen Füllworten durchsetze Marketingsprech, das soooo gerne cool und trendy wäre, aber doch nur erbärmlich hohl und leer wirkt. Das führt zu so grausigen Phrasen wie „Die neue web ‘n’ walk Card“ oder „Office in your Pocket-Lösung“ (beides T-Mobile – die Telekom mit ihren ganzen Unterspielarten tut sich ja seit jeher besonders bei der Vergewaltigung des allgemeinen Sprachgefühls hervor), oder zu blödsinnigen Binnenmajuskeln wie beim InterCityExpress – ich habe schon damals nicht verstanden, was daran modern oder schick sein solle. U.a. Bastian Sick lässt sich in seinen Sprachkritik-Büchern auch des öfteren über solche Unarten aus. (Zu Recht.)

Genauso hirnrissig war und ist der Trend, unbedingt jede Marke mit einem sog. „Claim“ zu versehen, also einem Spruch, der das Unternehmen charakterisieren soll. „Come in and find out“ von Douglas ist ja ein klassischer Fall von Eigentor, weil das kaum jemand verstanden hat. „Good food, good life“ von Nestlé fand ich auch so erbärmlich dürftig, dass ich mich fragte, wieso das den Pappnasen in der Werbeabteilung nicht selbst aufgefallen ist (für diesen Spruch hat das Unternehmen vermutlich auch noch viel Geld bezahlt!). Aber wie ich oben schon schrieb, merkt man in diesen Kreisen offenbar gar nicht mehr, wie übel die Ergebnisse der eigenen Hirnstürme so sind. Klar entstehen dabei manchmal auch ein paar gelungene kreative Wortschöpfungen wie „unkaputtbar“, aber schon bei den in den allgemeinen Sprachschatz übergegangenen Parolen „Geiz ist geil“ oder „Da werden Sie geholfen“ zeigt sich, dass Reklame zwar wirksam sein kann, jedoch keinen besonders positiven Einfluss auf den Menschen hat – schließlich ist es eben nicht „cool“, Geiz (im Sinne von: möglichst wenig Geld für irgendeinen Schund auszugeben, ohne Rücksicht darauf, wie diese Preise zustande gekommen sind) als Tugend zu proklamieren, und genauso wenig geil erscheint es mir, falsche Grammatik zu verbreiten.

Davon, dass viele Werbesprüche eine unzulässige Verkürzung der Realität darstellen und oft genug eben NICHT den wahren Unternehmensabsichten entsprechen, sondern eher kaschieren, will ich hier gar nicht reden. Sondern nur noch kurz darauf hinweisen, dass die Reklamesprache eine schleichende Entwertung von so manchem Begriff vorantreibt (siehe die Gedanken von Lumières dans la nuit zum Thema „Treue“, welche früher eine tiefgehende menschliche Tugend war und heute oft nur noch bedeutet, dass man 3 Mal die gleiche Klopapiermarke kauft), gleichzeitig aber auch durch Vorspiegelung falschen Glanzes sich selbst der Lächerlichkeit preisgibt, aber damit auch zeigt, dass man den Kunden für sehr naiv und beeinflussbar hält. So wird auch mit viel Aufgeblasenheit und falschem Pathos gearbeitet. Was soll ich von einem profanen Pizzabringdienst halten, der sich „Mundfein – Pizzawerkstatt“ nennt? Ich sehe da richtig vor mir, wie der Besitzer, im verzweifelten Versuch, seinen Laden wie einen originellen, selbstironischen Dienstleister dastehen zu lassen, zu einer geschniegelten Werbeagentur gelaufen ist und sich da ein paar überbezahlte Hoschis dachten, dass man hier schön Augenwischerei betreiben kann. Die Absicht einer jeden Reklame ist ja, dass der Betrachter das, was er sieht, die positiven Bilder & Emotionen, die ihm dargebracht werden, 1:1 auf das Unternehmen oder das Produkt überträgt. Schade, dass das bei mir schon lange nicht mehr klappt…

Davon, dass viele Werbesprüche eine unzulässige Verkürzung der Realität darstellen und oft genug eben NICHT den wahren Unternehmensabsichten entsprechen, sondern eher kaschieren, will ich hier gar nicht reden. Sondern nur noch kurz darauf hinweisen, dass die Reklamesprache eine schleichende Entwertung von so manchem Begriff vorantreibt (siehe die Gedanken von Lumières dans la nuit zum Thema „Treue“, welche früher eine tiefgehende menschliche Tugend war und heute oft nur noch bedeutet, dass man 3 Mal die gleiche Klopapiermarke kauft), gleichzeitig aber auch durch Vorspiegelung falschen Glanzes sich selbst der Lächerlichkeit preisgibt, aber damit auch zeigt, dass man den Kunden für sehr naiv und beeinflussbar hält. So wird auch mit viel Aufgeblasenheit und falschem Pathos gearbeitet. Was soll ich von einem profanen Pizzabringdienst halten, der sich „Mundfein – Pizzawerkstatt“ nennt? Ich sehe da richtig vor mir, wie der Besitzer, im verzweifelten Versuch, seinen Laden wie einen originellen, selbstironischen Dienstleister dastehen zu lassen, zu einer geschniegelten Werbeagentur gelaufen ist und sich da ein paar überbezahlte Hoschis dachten, dass man hier schön Augenwischerei betreiben kann. Die Absicht einer jeden Reklame ist ja, dass der Betrachter das, was er sieht, die positiven Bilder & Emotionen, die ihm dargebracht werden, 1:1 auf das Unternehmen oder das Produkt überträgt. Schade, dass das bei mir schon lange nicht mehr klappt…

Noch ein paar Artikel zum Thema Sprache/Werbung:

>> Die ZEIT: Die verkaufte Sprache

>> Manager Magazin: Debatte über Werbesprache – Alles denglisch oder was?

>> Uni Frankfurt: Was ist Werbesprache und wie wird sie in der Sprachwissenschaft eingeordnet?

Trotz ihrer Bemühung, spontan und der Alltagssprache nah zu bleiben, ist die Werbesprache künstlich, sie besitzt keine Sprechwirklichkeit, sondern ist stets auf eine bestimmte Wirkung hin gestaltet.

>> Teil 2: Die untrennbare Vermischung von Reklame und Redaktionellem

>> Teil 2b: Medienmanipulation durch Werbeentzug

>> Teil 3: Ressourcenverschwendung

>> Teil 4: Die Verschandelung des öffentlichen Raums und die Durchkommerzialisierung des Alltags