Heute darf ich Euch mal wieder einen Gastbeitrag anbieten, und zwar Norbert Rosts „Suffizienz – Wie viel ist Dir genug?“, der ursprünglich auf peak-oil.com erschien und durch Markus Heller von autofrei-wohnen.de inspiriert wurde. Da er thematisch sehr gut in den Konsumpf-Blog passt, gerade was die Implikationen zum Konsumverhalten angeht, habe ich natürlich freudig und dankbar zugegriffen, als mir die Veröffentlichung in meinem Blog angeboten wurde.

——————————-

Suffizienz – Wie viel ist dir genug?

Zu Fragen der Energieversorgung, die sich im “ominösen Punkt Peak Oil” bündeln, gibt es unterschiedliche Sichten. Die pessimistische Sicht meint, mit dem Erreichen des Erdölförderhöhepunktes ist die Zivilisation dem Untergang geweiht und chaotische Zustände sind wahrscheinlich. Die optimistische Sicht ist oft verbunden mit Technikverliebtheit und Fortschrittsoptimismus und besagt, die Menschheit fände in ihrer Kreativität schon die richtige technische Antwort: Neue Energiequellen, neue Maschinen, und vor allem: neue Technologien.

Beide Sichtweise sind Pole, die sich kaum vereinbar gegenüberstehen. Für die meisten Menschen stellen diese Pole Hürden dar, die schwer zu überwinden sind: Die wenigsten von uns sind Techniker, die sich der Forschung zugungsten neuer Technologien widmen können und vermutlich noch weniger Menschen wollen sich passiv in eine bürgerkriegsähnliche Situation verwickeln lassen. Beide Ansätze bieten also nicht unbedingt Handlungsoptionen für die Vielzahl von Menschen, die von der Energiefrage zweifellos betroffen sind. Wir brauchen deshalb neue Sichten! Sichten, die jedem Einzelnen Handlungsmöglichkeiten geben, die uns aus unserer Passivität befreien und die unsere eigenen Fähigkeiten einsetzbar machen.

Suffizienz. Möglicherweise bietet dieses Wort einen Weg. Es entstammt dem Lateinischen und läßt sich am ehesten mit “Genügsamkeit” übersetzen: Wie viel ist “genug”?

Suffizienz

Suffizienz verbindet sich für mich mit Wohlbefinden, Zufriedenheit, einem neuen Wohlstandsverständnis, mit Maß und Maßhalten, mit der Übereinstimmung von Überzeugung und Handeln, von Zielen und Mitteln, von der Beziehung zwischen dem, was benötigt und dem, was produziert wird, mit der Bevorzugung des Optimums vor dem Maximum, mit dem Verhältnis von materiellen Gütern und immateriellen Bedürfnissen, mit aufgeklärtem Eigennutz und mit Solidarität.

(Linz, M.: “Von nichts zu viel – Suffizienz gehört zur Zukunftsfähigkeit”, Wuppertal Institut, Wuppertal, 2002, S.12 f. aus “Das suffizienzorientierte Leben des Individuums”)

Eine Kernfrage der Suffizienz ist: Wie viel ist genug? Genügsamkeit, also Maßhalten bei der Frage danach, wie viel jeder von uns braucht und haben will, ist der Mittelpunkt, um den sich “Suffizienz” dreht. Bedeutet Genügsamkeit Verzicht? Bedeutet Genügsamkeit Einschränkung? Bedeutet Genügsamkeit Wohlstandsverlust? Nicht unbedingt! Wie so oft im Leben lautet die Antwort darauf: Es kommt darauf an…

Biete Lebenszeit, suche Kaufhaus!

Der technikorientierte Lösungsansatz sagt ja vor allem: Weiter so wie bisher. Nur mit anderer Technik. Also: Weiter Energie verbrauchen, weiter konsumieren, produzieren, verkaufen. Er geht dabei davon aus, dies wolle jeder Mensch. Dabei zeigen Umfragen, daß die Ländern mit dem höchsten materiellen Wohlstand und jene mit der höchsten Wachstumsrate der Wirtschaft längst nicht die glücklichsten Bewohner haben. Glücksempfinden und materieller Wohlstand sind nur bis zu einem gewissen Grade miteinander gekoppelt. Die Wohnung, den Keller und die Garage voller Kram zu haben macht nicht zwingend glücklicher. Auch wenn uns Werbung und der konsumorientierte Zeitgeist vermitteln, der Sinn des Lebens läge im Kaufen und Horten, im Arbeiten und Anhäufen, so stellen immer mehr Menschen diesen Sinn in Frage. Sie erkennen beispielsweise: Um einzukaufen braucht ich Geld. Um Geld zu bekommen muss ich mich der Arbeit widmen. Für die Arbeit allerdings brauche ich Zeit. Sie erkennen also: Sie tauschen Einkaufen gegen Lebenszeit. Lebenszeit, die unwiederbringlich hinter uns liegt, wenn wir sie eingetauscht haben. Lebenszeit, die jedem von uns nur begrenzt verfügbar ist und mit das Wertvollste darstellt, was uns gegeben ist. Die sich daraus entwickelnde Frage, ob uns das Einkaufen unsere Lebenszeit wert ist, führt direkt zur Idee der Genügsamkeit: Wo liegt ein sinnvolles Verhältnis zwischen dem Einsatz unserer Lebenszeit und unseren Konsummöglichkeiten?

Kreativität gesucht!

Die Antworten könnten gefunden werden, wenn wir die menschliche Kreativität in andere Bahnen lenken. Kreativität nicht dazu zu verwenden, wie wir noch mehr Produkte herstellen, um uns gegenseitig unser Geld (=Lebenszeit) aus den Taschen zu ziehen, sondern beispielsweise darüber nachzudenken, wie wir Gesellschaft organisieren. Wie läßt sich ein bestimmtes Wohlstandsniveau bei möglichst geringem Zeit- und Ressourcen-Einsatz bewerkstelligen?

Für den Einzelnen liegt diese Antwort nah: Verschwendung vermeiden. Auch Energie will gekauft und bezahlt werden. Wer Energie verschwendet muss mehr Zeit aufwenden, um die finanziellen Mittel dafür ranzuschaffen. Wer mit Energie sparsam umgeht, spart sich Geld und damit Zeit. Unter der Maßgabe, daß “Peak Oil” ein reales Phänomen ist, ist im Laufe der kommenden Jahre mit steigenden Energiekosten zu rechnen. Und mit einem niedrigeren Energieangebot. Die eigene Verschwendungssucht in den Griff zu bekommen ist also ein erster Schritt, mit dem sich jeder selbst helfen kann: Mehr Geld/Zeit für den Genügsamen, weniger Energieverbrauch für uns alle. Und wer einen Schritt weitergehen will, der wird sich fragen: Brauche ich dieses oder jenes technische Gerät wirklich? Ist es sinnvoll, die Heizung bei offenem Fenster zu betreiben? Muss ich den nächsten Weg mit dem Auto zurücklegen oder habe ich Alternativen wie Fahrrad oder den öffentlichen Verkehr?

Der öffentliche Verkehr ist ein Beispiel dafür, wie kollektive Genügsamkeit aussehen kann. Für viele Menschen ist das Auto Statussymbol (böse Stimmen sagen “Schwanzverlängerung”) und Bequemlichkeitsfaktor in einem. Aber es ist auch teuer: Ein Einzelner muss meist viele Monate arbeiten, um soviel Geld angesammelt zu haben, um sich ein Auto zu kaufen. Dieses Auto, in welches schon bei der Herstellung große Mengen Energie eingeflossen sind, steht dann den Großteil seiner Lebenszeit ungenutzt herum, während andere sich ebenfalls Autos kaufen, denen dasselbe Schicksal beschieden ist. Auch die Nicht-Nutzung eines Autos kostet: Versicherungsgebühren, Steuern, Platz in den Gemeinden. Welch Verschwendung von Ressourcen, Kapital und Zeit! CarSharing ist ein kreativer Ansatz, der dieses Problem aufgreift. In einem CarSharing-System teilen sich mehrere Menschen mehrere Autos, so daß deren Auslastung steigt und damit die Gesamtkosten für den Einzelnen sinken. Dieser Weg des Teilens von Ressourcen läßt sich sicherlich in andere Bereiche der Gesellschaft übertragen – wenn wir als Gesellschaft unser Augenmerk und unsere Kreativität darauf richten. CarSharing zeigt den Tausch, den der Einzelne vornimmt: Er verliert den Eigentumsstatus über ein Auto und dessen jederzeitige Verfügbarkeit, er gewinnt Zeit&Geld, welches er nicht für die Anschaffung eines Autos einsetzen muss. Derzeit müssen CarSharing-Nutzer intensiver planen und die Nutzung eines Autos anmelden. Aber wie sähe unsere Mobilität aus, wenn CarSharing ein allgemein genutztes Prinzip wäre. Wenn Autos an jeder Ecke stünden, die man mietet statt sie zuvor kaufen zu müssen? Könnte man dann nicht Bequemlichkeit und Ressourceneinsparungen zu einer Win-Win-Situation verknüpfen?

Mit der Maus über das Bidl fahren, um den Effekt zu sehen.

Wohin wollen wir?

Autos stehen auch heute schon an jeder Straßenecke. Und man könnte meinen: Das muss so sein! Weltweit sind alle Volkswirtschaften auf ein Hauptziel ausgerichtet: Wachstum. Es wird nicht hinterfragt. “Mehr Wirtschaftswachstum” ist (in)offizielle Agenda jeder Regierung der Welt. Um das zu erreichen ist es wichtig, so viele Produkte wie möglich herzustellen und zu verkaufen. Im Sinne der Steigerung des Bruttoinlandsproduktes ist Mehr immer besser. Natürlich verträgt sich das schlecht mit der Idee einer “kollektiven Suffizienz”. Je mehr Menschen sich “genügen” würden, umso schwieriger wäre es, das Ziel des ewigen Wachstums aufrecht zu erhalten. Suffizienz und Wachstumsideologie passen also nicht zusammen.

Doch vielleicht ist die Zielsetzung des ewigen Wirtschaftswachstums auch nicht unbedingt die sinnvollste. Auch wenn die große Politik und die Medien diese Zielsetzung unhinterfragt wiederkäuen: In einer demokratischen Gesellschaft ist es nötig, daß über Ziele diskutiert wird! Worauf wollen wir unsere Wirtschaft eigentlich ausrichten? Welchem Ziel soll unser Wirtschaften dienen? Wofür wollen wir unsere Lebenszeit “opfern”? Einfach nur für “mehr”? Was fehlt uns denn eigentlich noch?

”Was will ich wirklich wirklich?”

(Fridtjof Bergmann)

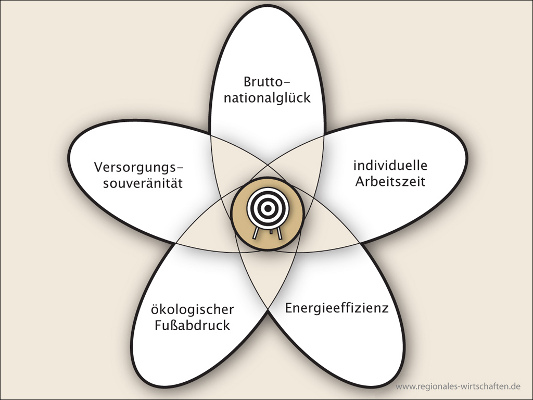

Dass wir die Wahl haben, dass wir bestimmen könnten, in welche Richtung wir unsere gesellschaftliche Entwicklung ausrichten wollen, wird leider in der Öffentlichkeit viel zu selten thematisiert. Doch es ist so! Wirtschaftswachstum ist längst nicht das einzige Ziel, das sich eine Gesellschaft setzen kann. In den 1980er Jahren hat das Königreich Buthan seinem Wirtschaftssystem eine andere Zielsetzung verpasst: Dort will man das Bruttonationalglück steigern (Gross National Happiness), nicht das Bruttoinlandsprodukt. Wirtschaft soll also nicht auf möglichst großen Output optimiert werden, sondern die Rahmenbedingungen sollen so gesetzt werden, daß die Bewohner Buthans möglichst glücklich werden. Solch eine Zielsetzung scheint ungewohnt für jene, die Wirtschaftswachstum als einziges Kriterium kennen. Die Idee des Bruttonationalglücks zeigt jedoch eins: Wirtschaft könnte auch ganz anderen Zielen dienen! Doch welche Ziele wollen wir?

Ausgehend von “Peak Oil” könnte eine Zielsetzung lauten: Energieeffizienz steigern! Dasselbe produzieren bei halbem Energieeinsatz – wäre das nicht eine Herausforderung für das gesamte Ingenieurwesen? (Wobei der Rebound-Effekt zu beachten sei, denn leider führt eine höhere Energieeffizienz selten zu echten Einsparungen, vielmehr wird – durch Preis-Effekte – das Eingesparte anderswo durch Mehrverbrauch wieder verpulvert. Ein klassisches Dilemma.) Die Zielsetzung könnte auch lauten: Zeiteffizienz steigern! Dasselbe produzieren bei Halbierung der Arbeitszeiten der Bevölkerung. Was wäre das für eine Welt, wenn sich unsere halbe Arbeitszeit in Freizeit wandeln würde? Und natürlich könnte das Ziel auch sein, nur noch die Hälfte zu produzieren aber trotzdem Ideen zu entwickeln, die uns die Halbierung nicht als Verzicht, sondern als Bereicherung erscheinen lassen. Mehr Zeit für Kinder, Freunde und Familie. Mehr Sozialleben statt Arbeitsleben. Gesündere Umwelt mit weniger Verkehr und weniger Ressourcenverbrauch.

Doch es gäbe noch weitere Ziele, die denkbar sind und die mehr mit Genügsamkeit als mit ewigem Wachstum zu tun haben…

Die pessimistische Sicht auf Peak Oil sagt: Das kommt sowieso. Die Wahl der künftigen gesamtgesellschaftlichen Produktionsmenge ist keine, die wir treffen können – sie wird uns durch die Ölknappheit aufgezwungen. Unser ölabhängiger, auf Wachstum programmierter Lebensstil ist nicht nachhaltig und wird von Peak Oil hart getroffen. Die optimistische Sicht interessiert das alles nicht, sie sagt: Weiter geht’s und weiter wird es gehen! Doch abseits davon liegt die persönliche Entscheidung für den Lebensstil natürlich in der Hand eines jeden von uns. Und gipfelt in der Frage an uns selbst: Wie viel ist mir genug?

Links

- “Das suffizenzorientierte Leben des Individuums”, eine Hausarbeit von 13 Seiten

- “Das Problem mit dem Rebound”: Warum das Sparen an der einen Ecke die Verschwendung an einer anderen nach sich ziehen kann

- “Die Energiekatastrophe” ist ein Beitrag im berlinradler Blog mit dem folgenschweren Satz “Was will man 2050 verbrennen, um immer noch 50% des heutigen CO2-Ausstoßes zu erreichen?”

- “Die 1,5 Kilowatt-Gesellschaft” – Vision und Aufforderung von Hans-Peter Dürr

- “Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar” – “Energiewende zwischen infantilen Phantasien und Ernüchterung”

- nachhaltigbeobachtet.ch: “Optionen für den Übergang in eine post-fossile Zivilisation”

- “Wie wollen wir leben?” fragt SPIEGEL ONLINE angesichts dessen, daß uns die Arbeit auszugehen scheint

- Menschen, die Inspirationen für ein weitergehendes gesellschaftliches Ziel suchen, sollten sich Utopien wie dieser zuwenden: “Die Vision der globalen Dörfer”

- “Jahrhundert der Bescheidenheit”: Ein Interview mit Kurt Biedenkopf

- “Décroissance” – Wachstumsverweigerer – eine Bewegung aus Frankreich (Definitionsversuch in der anarchopedia)

- autofrei.de – Es geht auch ohne!?

Norbert Rost, www.peak-oil.com, September 2009

daniel

Analog zum “Peak Oil” könnte man einen “Peak Happiness” hernehmen, welcher auch in meinen Augen längst überschritten ist. Zum Einen die ungeheure Werbeflut, welche u.A. hirnlose Fernseh- und Radioprogramme und eine Verschandelung des öffentlichen Raumes erzeugt und zum Anderen der ganze sinnlose Stress, von der individuellen Flexibilisierungspflicht über Neid und Mißgunst untereinander bis zur Ausgrenzung derer, die in dieser Tretmühle keinen Platz mehr finden können oder wollen.

Viele heute übliche “Standards” werden aber kaum hinterfragt:

– z.B. der 8-h-Vollzeitjob als Maßstab, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das kann gar nicht jede(r), das schafft gar nicht jede(r), so viel Arbeit gibt es schon lange nicht mehr, seien wir froh darüber!

Hinzu kommt bei diesem Geld-gegen-Arbeit-System immer auch eine Form der Bewertung: Wieviel ist es der Gesellschaft (oder besser dem Markt) wert, was du da tust?

Nein, das gehört weg…

– oder Arbeit bzw. Konsum als Lebenseinstellung. Es macht mich traurig, wenn ich in Gesprächen mit Kollegen immer wieder höre, “arbeiten gehen” sei besser als “daheim rumsitzen”, als gäbe es nur diese beiden Möglichkeiten! Und es macht mich traurig, wenn beim Treffen mit Freunden oft und viel zu lange über Arbeit, “Shopping”, Preise und die neuesten Errungenschaften gesprochen wird.

Selbst wenn wir gerade nicht arbeiten oder konsumieren, verbringen wir viel Zeit, uns damit zu beschäftigen.

– oder “Bildung” im Sinne von Ausbildung, Begriffe wie “Freizeit” (ein Zeitraum, in dem wir mal frei sind, oder was?) “Verbraucher” (ganz furchtbar), “Wachstum”… etc.

Wenn wir an diesen und an vielen anderen Stellen mehr Fragen stellen und irgendwann vielleicht aufhören, sinnlosen Stuss zu produzieren und zu bewerben und Privateigentum als Statussymbol anzusehen und anzustreben…

Alles nix Neues, eigentlich wollte ich mich nur für den tollen Beitrag bedanken.

Harald

Aber, wenn das alle machen, da wächst doch die Wirtschaft nicht. Und wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann ist doch Krise. Also Leute verbrauchen auf Teufel komm raus. Einkaufen, wegschmeißen, neukaufen, wegschmeißen. Und das immer schneller, immer öfter.

Es ist nicht die Frage ob man etwas braucht, nein. Man muss es haben, damit man was darstellt, damit man wer ist, damit man zeigen kann… (was auch immer).

Naja als gelernter DDR-Bürger habe ich den letzten Fernseher vor etwas 10 Jahren gekauft… Die Möbel im Schlafzimmer sind von den Eltern (noch echtes, also richtiges Holz, schätze mal 50er Jahre) zwar nicht mehr ganz modern aber sehr bequem und unheimlich haltbar. Und da wir in unserem Schlafzimmer keinen Besuch empfangen, muss es ja außer uns auch keinem recht sein. Oder? Mein PC ist von 2002, noch mit Windows 2000. Mir reichts, und es tut seinen Zweck. Na gut seit einigen Woche habe ich zuzätzlich Ubuntu, weil dieses neue Windows mag ich nicht und das 2000er wird wohl auch nicht ewig nutzbar bleiben. Aber warum immer das neueste, das modernste, den letzten Schrei – nur damit man angeben kann, ätsch ich habe ja … (schlimmer wie im Kindergarten). Aber genau das wird einem ja tagein tagaus eingebläut. Als ich vor Jahren 2002, mein letzte Auto gekauf hatte, kam einige Zeit später ein Brief von der Kundenbetreuung, in dem ich gefragt wurde, ob mein “Status” durch den Erwerb genau dieses Types gestiegen sei, ab mein Umfeld mich jetzt mehr und besser anerkennt wie früher… Ist doch irgendwie Krank, das Menschen nur noch nach Besitz und Äußerlichkeiten beurteilt werden. Wenn eine Frau nicht aussieht wie Barbie oder wenigstens wie irgenein sogenannter Star, ist sie nichts wert. Wen ein Man Glatze bekommt, muss man entweder zum Schöheitschirurgen oder zum Psychiater (wegen der Minderwertigkeitskomplexe).

Es gibt einen Spruch, der den heutigen Konsumzwang so richtig beschreibt:

“Man kauft von Geld, was man nicht hat, Dinge, die man nicht braucht, um Leuten zu imponieren, die man nicht leiden kann!”

Aber man muss ja nicht alles mitmachen.